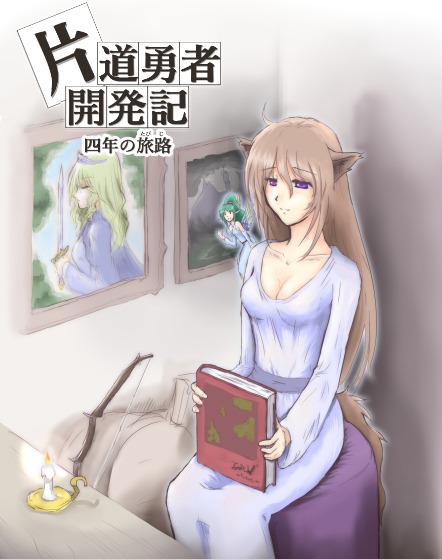

■2018-01-01 (月) 2018年あけまして!▼

ということでとうとう2018年を迎えることができました。

皆さま、あけましておめでとうございます!

※直近の犬キャラはたぶん『プラネットハウル』よりウォーです。

今年の目標は、

●『片道勇者2』、アルファは当然出す。

●『片道勇者2』のベータまでいけたらいいけど無理はしない。

●その間なんとか生き延びる。

です! シンプルとはいえゲームを一本作る作業量は膨大なので

展開がどんなテンポになるかは未知数です。

今は世の中にゲームが溢れすぎているので、急いで変なものを出すよりは、

じっくり面白いものを出した方が喜ぶ人も増えるだろうと考えています。

できそうならば、今作は自分で遊んでもずっと遊べそうな一作を目指したいですね!

それでは、今年も一年、よろしくお願いします!

当サイトの有料作品セールも1/14過ぎまでやっていますので、

よければぜひ!

2018-01-01 (月)  カテゴリ: 開発日誌

カテゴリ: 開発日誌

カテゴリ: 開発日誌

カテゴリ: 開発日誌