※体調不良につき27周年記念放送は12/24にできなさそうなので、私が元気になり次第実施とさせていただきます!

放送予定の私のYoutubeチャンネルはこちら! おかげさまで2025年12月24日をもって、私のサイト『シルバーセカンド』がとうとう

27周年を迎えました!

ということで今回も毎年恒例の「今年を振り返る回」とさせていただきます!

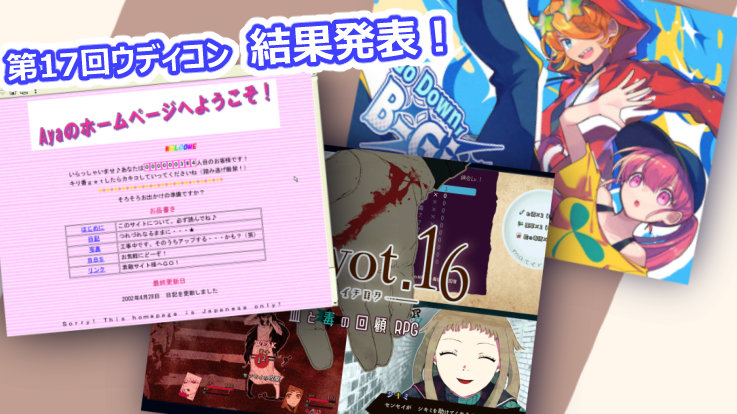

↑今回のイラストは『ウディコン歴史資料館』の準備! 中央にいる女の子は『シルフェイド学院物語』より女主人公、右奥にいるのは『シェパード捜査録』よりシェパード刑事、左側は歴代ウディコン1位作品の主人公たちです!(主人公の見た目がないゲームはスタート画面) 今でも自然と思い出せるほど印象深い作品ばかりです。

↑今回のイラストは『ウディコン歴史資料館』の準備! 中央にいる女の子は『シルフェイド学院物語』より女主人公、右奥にいるのは『シェパード捜査録』よりシェパード刑事、左側は歴代ウディコン1位作品の主人公たちです!(主人公の見た目がないゲームはスタート画面) 今でも自然と思い出せるほど印象深い作品ばかりです。◆シルバーセカンド27周年! 今年の振り返り

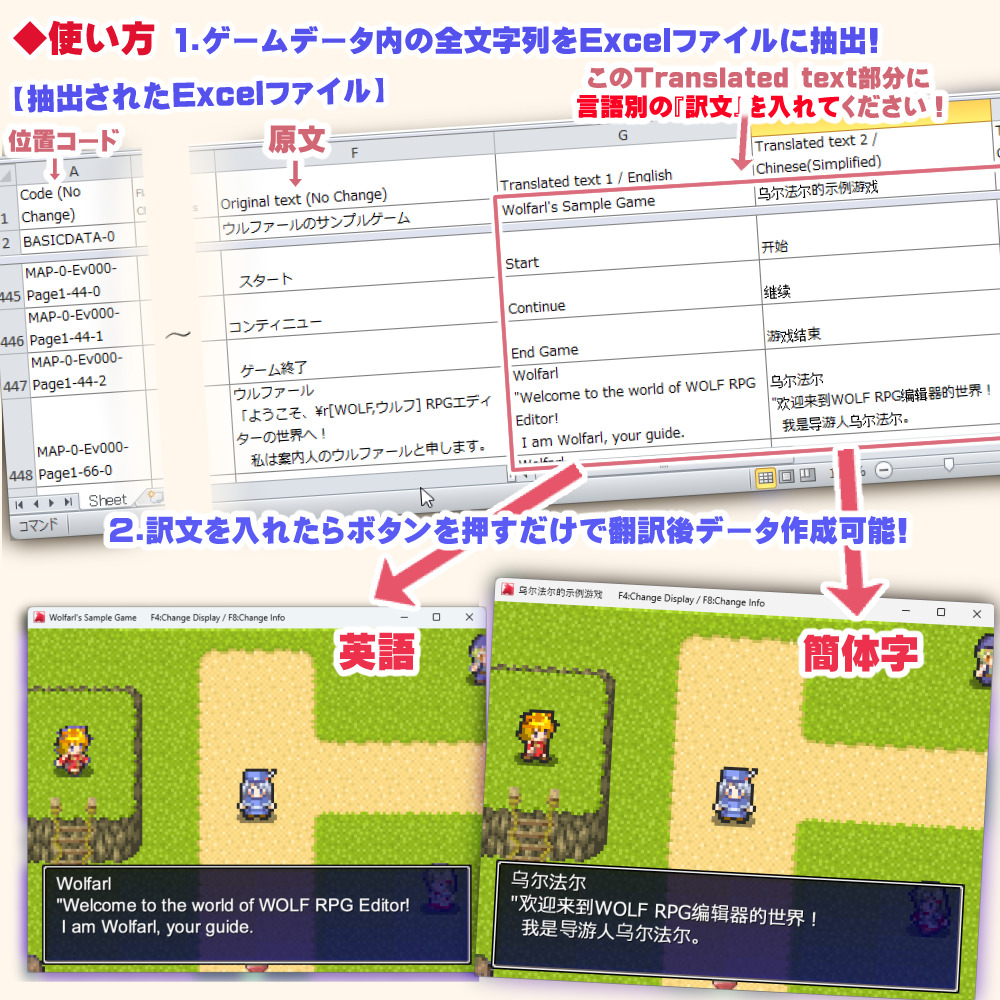

【1月:ウディタの新機能山盛りのVer3.5を公開!】

今年の目玉作業といえばまずはこれ!

ウディタの新機能モリモリのVer3.5を、1月にこっそりβ公開しました!

目立つ新機能としては、

【Game部分の新機能、一例】

●[DB操作] 「XY配列」機能が搭載! 10000x10000の配列を作り放題!

●[DB操作] データの「ソート機能」搭載!

●[文字列操作] 「正規表現」で置換や文字列抽出が可能に!

●[文字列操作] 隠しコードで「空イベント生成」「経路探索」「XY配列からの画像出力(!?)」などが可能に!

●[条件(文字列)] 比較コマンドに「を含まない」「が最後にある」「の正規表現と一致」を追加!

●[ピクチャ] XY配列の内容を画像としてピクチャ表示する機能を搭載! ミニマップも楽々!

●[エフェクト] ピクチャリンク機能を搭載! キャラにピクチャをリンクさせられ、描画優先度やマップズーム状態などを連動させられます!

●[エフェクト] 「重ねキャラチップ」機能が超強化! キャラチップ1レイヤーごとに色変えしたり座標ずらしができるように!

●[エフェクト] ピクチャエフェクトに「ディレイ」が設定可能に! エフェクトだけで大量に未来の指示が可能に!

●[サウンド] パン(音の左右かたよらせ)機能が搭載!

●[サウンド] BGSにチャンネル機能が搭載! 環境音を鳴らし放題、インタラクティブサウンド風の切り替えもやりやすく!

●[動作指定] 「自動移動」機能が搭載! 1コマンドで他イベントをよけながら指定地点まで移動させることが可能に!

【Editor部分の新機能、一部】

●[ウィンドウ] イベント・DBウィンドウをタブウィンドウ化できるように!

●[エディターオプション] ウィンドウ倍率やアイコンサイズの変更、フォント切替(2種より)が可能に!

●[テキストボックス]右クリックメニューから「特殊文字」一覧を選んで入力可能に! もう覚える必要なし!

●[数値ボックス]右クリックメニューから「変数呼び出し値」一覧を選んで入力可能に!

●[ファイル読込ウィンドウ] ファイル読込ウィンドウに音声再生機能を追加! 画像サイズも自動調整されて見やすく!

●[イベントコマンド欄] 条件分岐やループの「折りたたみ」(Eキー)機能を搭載!

●[イベントコマンド欄] 「コメントアウト(0回ループに入れる、1回に戻す)機能」(Qキー)を搭載! など盛りだくさん!

細かい追加機能や更新はこの30倍分くらいあった気がしますが、目立つものだけでもかなり大規模な修正になりました。

特に、「ウィンドウサイズ調整」や「タブウィンドウ」、「コマンドの折りたたみやコメントアウト機能」など、エディター周りの使い勝手にも大きなテコ入れができたのは、私の開発のためにもやっておいて良かった部分だと感じています!

ウディタのバグ検証時にもやっぱりラクになったことを感じます! 自分の本番開発でも早く試していきたい!

【1月~11月:過酷すぎるVer3.5公開後のバグ修正!】

が! 上記ほどの大量の新機能を入れたらどうなるかというと地獄のバグ修正祭りです!

公開直後は最大で1日17個のバグ修正をしてました!

その後、何ヶ月も毎日大量のバグ修正作業を繰り広げていましたが、ほとんど体を壊さなかったのは幸いです。

結局、Ver3.5にかけた時間を見ると、

・去年2024年8月末からウディタ3.5の新機能の実装を開始

・2025年1月にβ公開

・2025年3月に本公開 という流れで、更新が週1回程度にまで落ち着いたのは今年11月のことでした。

Ver3.5開発開始から全部合わせたら

14ヶ月もガッツリ消費してる……!

ウディコンに出せるゲーム1本くらい作れますよこれ!

最終的に今年の今日までのアップデート回数は、

Ver3.50公開後から167回、修正点は850点ほどでした。

これはなかなか自慢できる数字だと思います! 平均したら2日ちょいに1回アップデートしてるー!!

ただ時間をかけすぎ(というか実装した量も多すぎ!)たため、収益的には厳しいことになってしまいました。

ウディタ事業はプロ版の売上などがあるとはいえ、収益的には完全に道楽みたいな状況で、かえって生活の厳しさが増した結果に終わってしまったので、また別の手段で収益を増やすことを考えなければならなくなりました。

去年、介護が終わって自由になり、知力とやる気を取り戻してしまったせいでちょっとウディタの新機能搭載にハッスルしすぎてしまいましたね!!

ゲーム開発ツールの開発は大変です。マネタイズも色々考えてはいますが、どのみち自分のゲームに比べると微々たる事業規模なので、ゲームの収益を充てる方が早いんですよね。

【4月:パソコン壊れた!】

「ウディタのバグ修正祭りだあああヒャッハアアア!!」とやっていたらメインのパソコンが壊れてしまいました!

ノートパソコンのグラフィックボードが逝ってしまってはどうしようもない!

幸い、昔の(やや調子悪めな)検証機があったのでなんとかなりましたが、パソコンだって壊れるときは壊れるので辛いですね!

今はメモリ不足などでパソコンもすごい値上がりしてるんですってー!? また壊れたら困る!

※今年4月にポストした内容↓ 余談ですが、私はノートパソコンが好きです。

性能比ではデスクトップよりも少しお高くなってしまう一方で、

●停電に強い (無停電電源装置を付けてるのとほぼ一緒!)

●イベント展示や、その他どこにでも持っていきやすい

●検証機として昔のを複数残しておきやすい(WinXP、7、32bit/64bit、10、11…) という利点があるからですね!

【5月:ウディタ100回修正でVer3.600になっちゃった! タスクリスト搭載!】

5月! 引き続きウディタのバグ修正だけでほぼ終わってしまう日々を送っていました!

今年の1/18にウディタVer3.500を公開したのに、それからたった110日で100回のアップデートがおこなわれたようです。

振り返ってみるとほぼ毎日の、だいぶすごいペースでがんばってますね!?

ちなみにVer3.6の新機能もなぜか裏で温めてあったので公開しました!

『タスクリスト』と

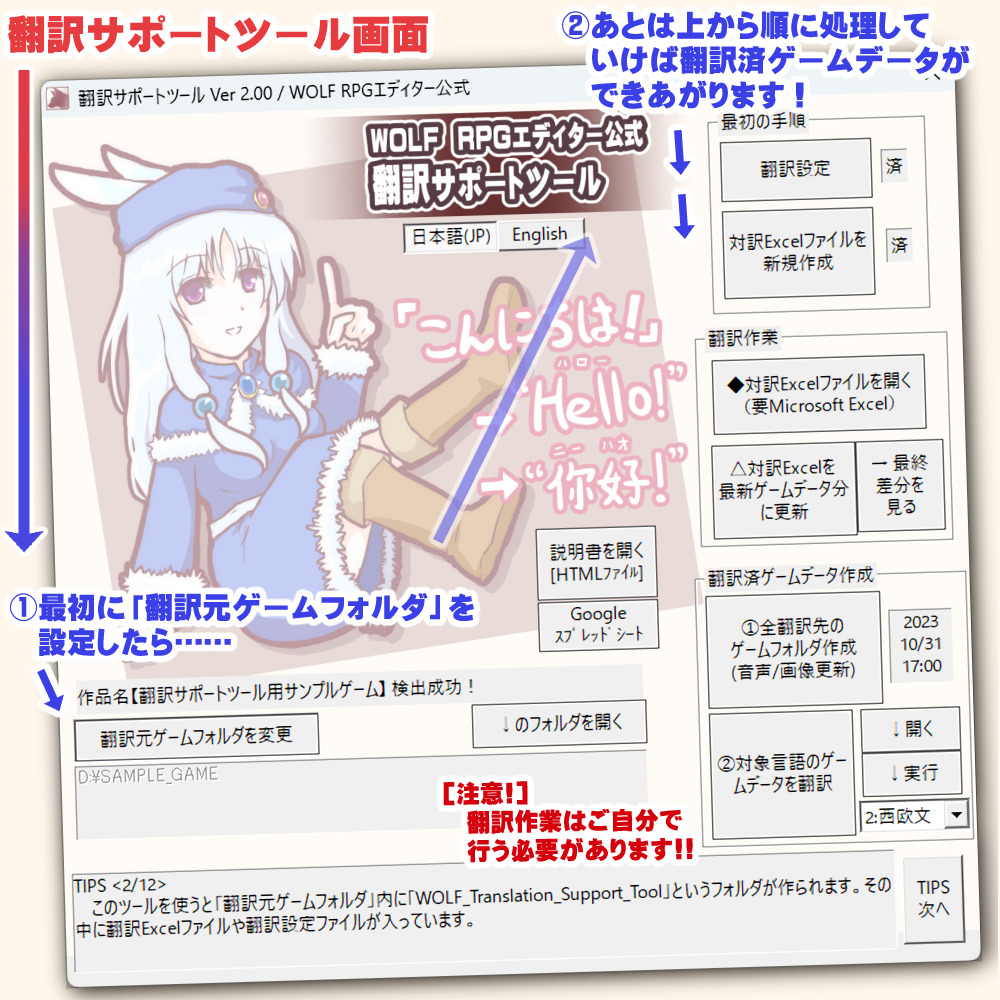

『Windows合成音声機能』です! 紹介映像がこちら!

『タスクリスト』の方はタスクをメモしておけるものですが、作業箇所をマークしておくとダブルクリックでその場所にすぐ飛べるという便利ブックマークにもなります!

これこそ、エディター本体にタスクリストを搭載する最大の利点!

『Windows合成音声機能』は普通に私も使いたかったので入れたものです!

配信中のプレイヤーさんが文章を全部読み上げてると大変な場合もあるので、制限ありとはいえ読み上げオプションをサクッと作れるのは、喜ぶかたもいらっしゃると思います!

【5月:『ウディコン歴史資料館』をGitHubに設立!】

5月頃には、必死のバグ修正の中でも、直し終わってアップした直後は数時間~24時間くらいの新バグが何もない空き時間ができていたので、その中で『ウディコン歴史資料館』サイトを作っておりました!

というのも、

「ウディコンページの結果ページをなるべく何十年以上も残したいけど、レンタルサーバーじゃ私が死ぬと1年以内に消えちゃうしな……」と前々から思っていのですが、なんとコード保存サイトの『GitHub』上にサイトを作れることが判明したのです!

GitHubでは、(事故やサービス方針変更がなければ)無料でほぼ永久保管してくれそうな空気がある上に、ポートフォリオサイトや作品公開所などを作ってもいいとのことだったので、そこにウディコンのアーカイブサイト『ウディコン歴史資料館』を設立しました!

→ 『ウディコン歴史資料館』ページへ これで、ウディコンへのご応募の記録やコメントが最低でも数十年くらいは残り続けるのではないかと思います! 安心!

【6月:FC2の開発日誌がBANされたのでGitHubに移転!】

さて、6月も引き続きウディタのバグ修正をしていたわけですが、18年くらいお世話になっていたFC2さんちの開発日誌ブログがいつのまにか

BANされていることが発覚しました! 私しか見られなくなっててガーン!

有力な原因はCi-enサイトへのリンクを複数貼っていたことらしく、2024年に公開してくださった

『ブラウザウディタ』などへのCi-enリンクなどがそれに引っかかっていたようです。

さすがに日常的にお世話になってるところのリンクも張れないようでは使いづらすぎるので、移転先としてまたもや

GitHubにお世話になることになりました! つまり

このページのことですね!

というのも、GitHubには「

GitHub Actions」という、データをアップしたり何かいじったタイミングで指定した自動処理をやってくれる仕組みがありまして、それを使えば日誌の原稿データをアップしてHTMLを全生成してくれるシステムが作れるのです! 便利ー!

こうして、それまでGitHubなんて使ったことなかったのに、あれよあれよとGitHub漬けになっていく私だったのでした……。

ただ、本家開発日誌は全部で22年分もあって、昔のリンクは死んでるわ画像が消滅しまくってるわで大変なことになっていたので、ヒマを見つけては少しずつ復旧していくことになりました。

すべての移転作業が終わったのは5ヶ月後の11月のことでした。

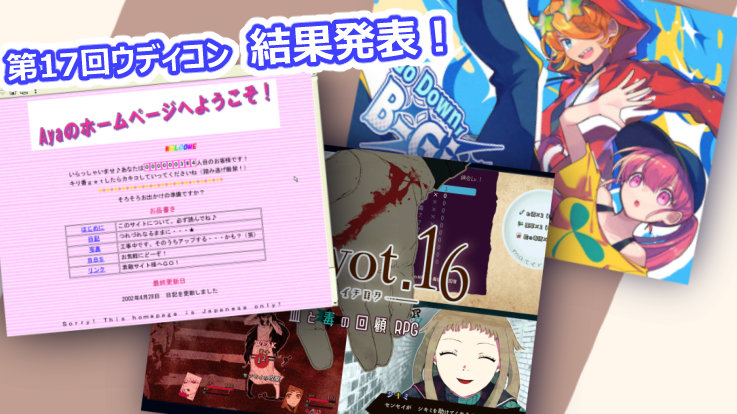

【7~8月:第17回ウディコン開催!】

毎年恒例の

『ウディコン』もついに17回目!

ヘタすると参加者のどなたかが生まれる前からやってるほどの老舗(しにせ)イベントになってきています。

今年もたくさんのすばらしい作品、本当にありがとうございました!

→

『第17回ウディコン結果発表+ピックアップ作品記事』へ 今年は文章生成AIが使われたゲームが届いたことが個人的に「おお!」と思った出来事でした。といっても次回からは、文章生成は作者様の確認なしには使えなくなっちゃうんですけれどね(チャットAIから出た文章を「作者さまが確認された上で」使う分には引き続きOKです)。

AI関連の規約もどんどん追加する必要が出てきて、時代の変化を感じます。

【8月:『シルバーセカンド思い出の部屋』を設立!】

ウディコン運営をしつつ、空いた時間で自サイトのアーカイブページもGitHubに作っていたものが8月に完成しました!

『シルバーセカンド 思い出の部屋』

こちらは『ウディコン歴史資料館』に比べると優先度は低めでしたが、私がいなくなった後も、ゲームやその他の作ったものを追跡しやすくするためのページです。

私の作ったほぼ全てのコンテンツがここに整理されています!

さっきも出てましたが、私が支払いできなくなるとレンタルサーバー上のサイトは1年足らずで消滅してしまいますからね!

そうなっても安心できるよう、『思い出の部屋』は私の生きた足跡を残すためのアーカイブサイトです。

これからもいっぱい成果を残していきましょう!

【9~10月:『シェパード捜査録』1~2話を映像化!】

『シェパード捜査録』という、私が作ったFOMA携帯(Docomoさんちの昔のガラパゴス携帯)用のアプリがあるのですが、それを動画作品にしました!

すでに許可を取る先もなくなってしまっていましたが、最後はフリー作品として公開されてたものなのでプレイ動画映像も問題ないだろう、という判断です。

合成音声の読み上げも追加してラジオ感覚で聞けるようにしておきましたので、もしよければぜひ! 全2話となっております。

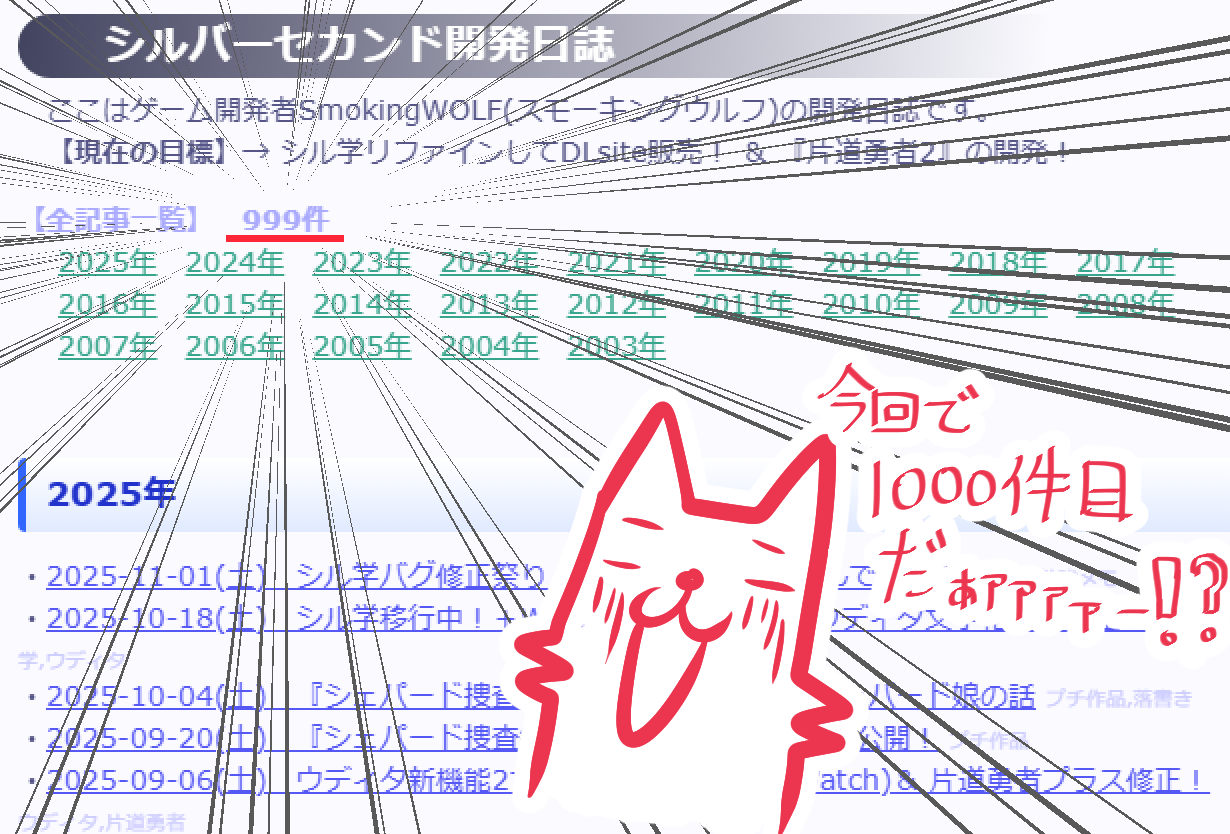

【第1話『復讐のドン』映像】 https://www.youtube.com/watch?v=78a-vmWJ08A【第2話『マリオネット』映像】 https://www.youtube.com/watch?v=iRfjNOhPhiM【11月:本家の開発日誌、1000記事達成!】

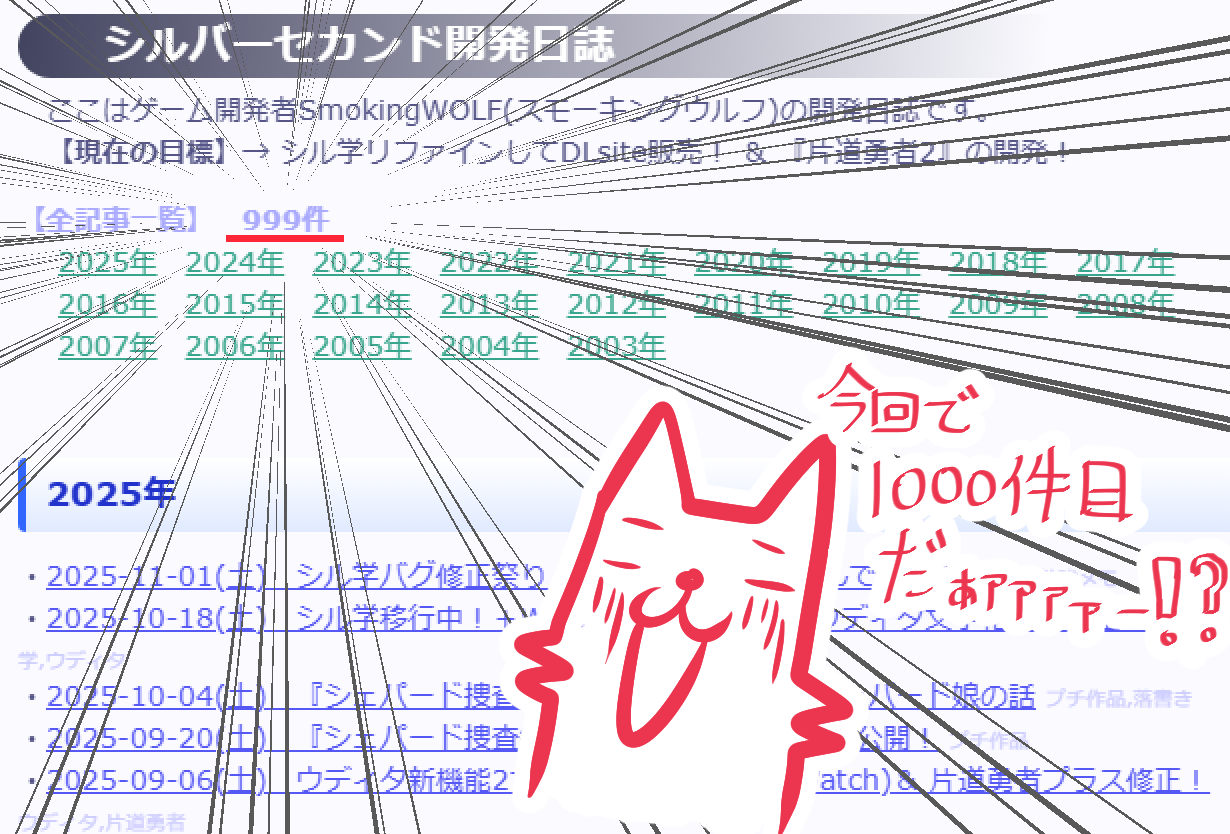

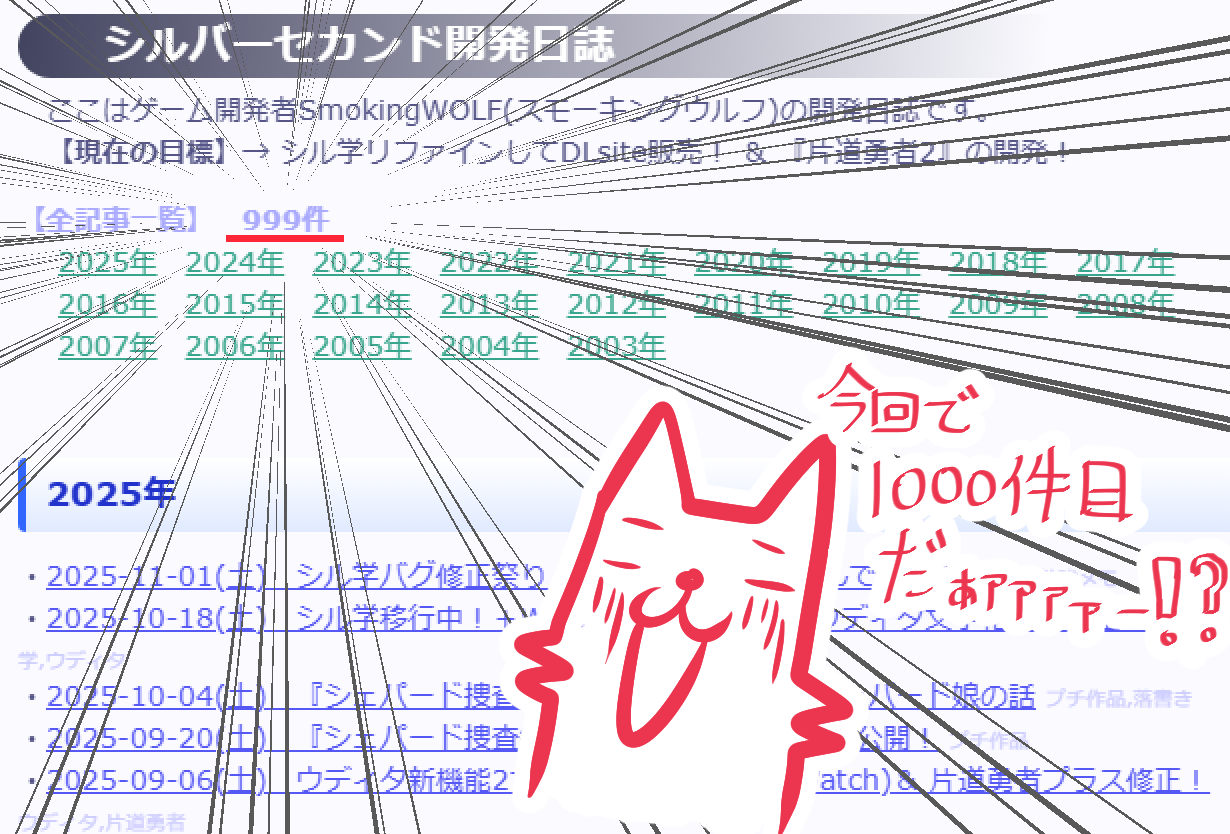

11月、GitHub内に移転した本家開発日誌の、すべての復旧作業がやっと終わりました!

と思ったらなんとその時点でもうすでに書いた記事数が999記事! つまり次で

1000記事達成だったのです!

「うおおお22年3ヶ月(約8310日)かけて1000記事達成だー! ワーイ!」

みたいなことを記事にして喜んでおりました。本当に長い道のりでしたね!

→

「開発日誌『1000記事』達成! 22年3ヶ月の旅」記事へ

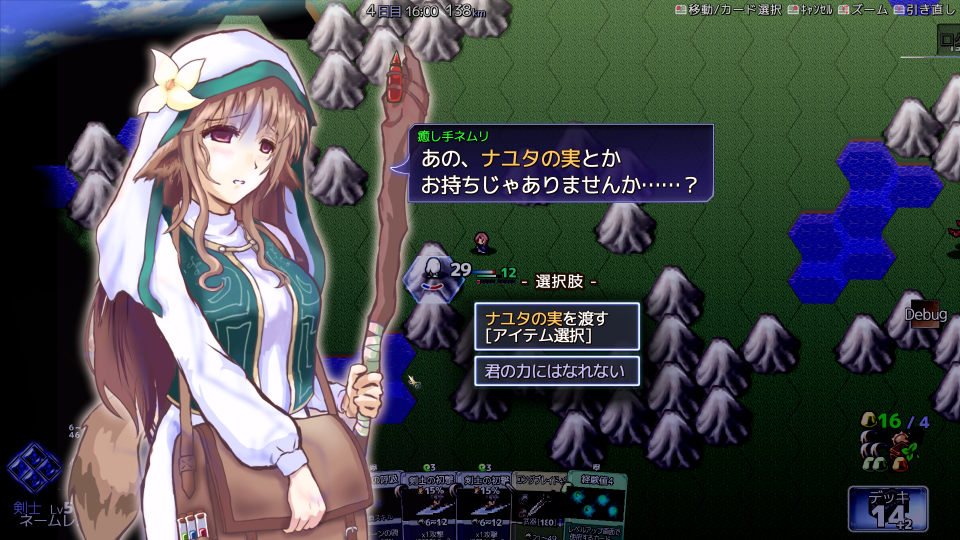

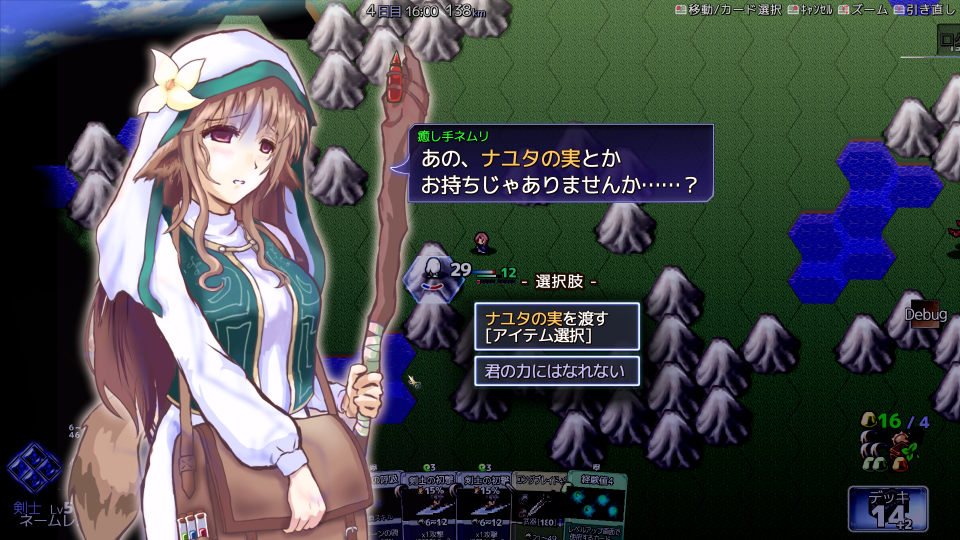

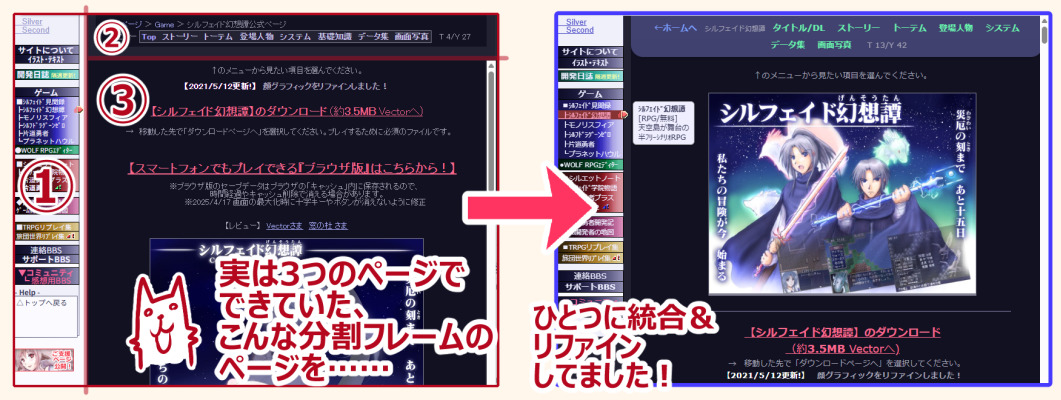

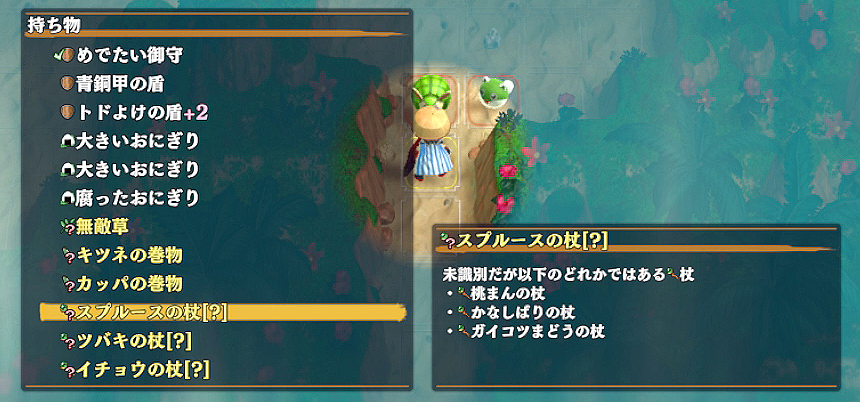

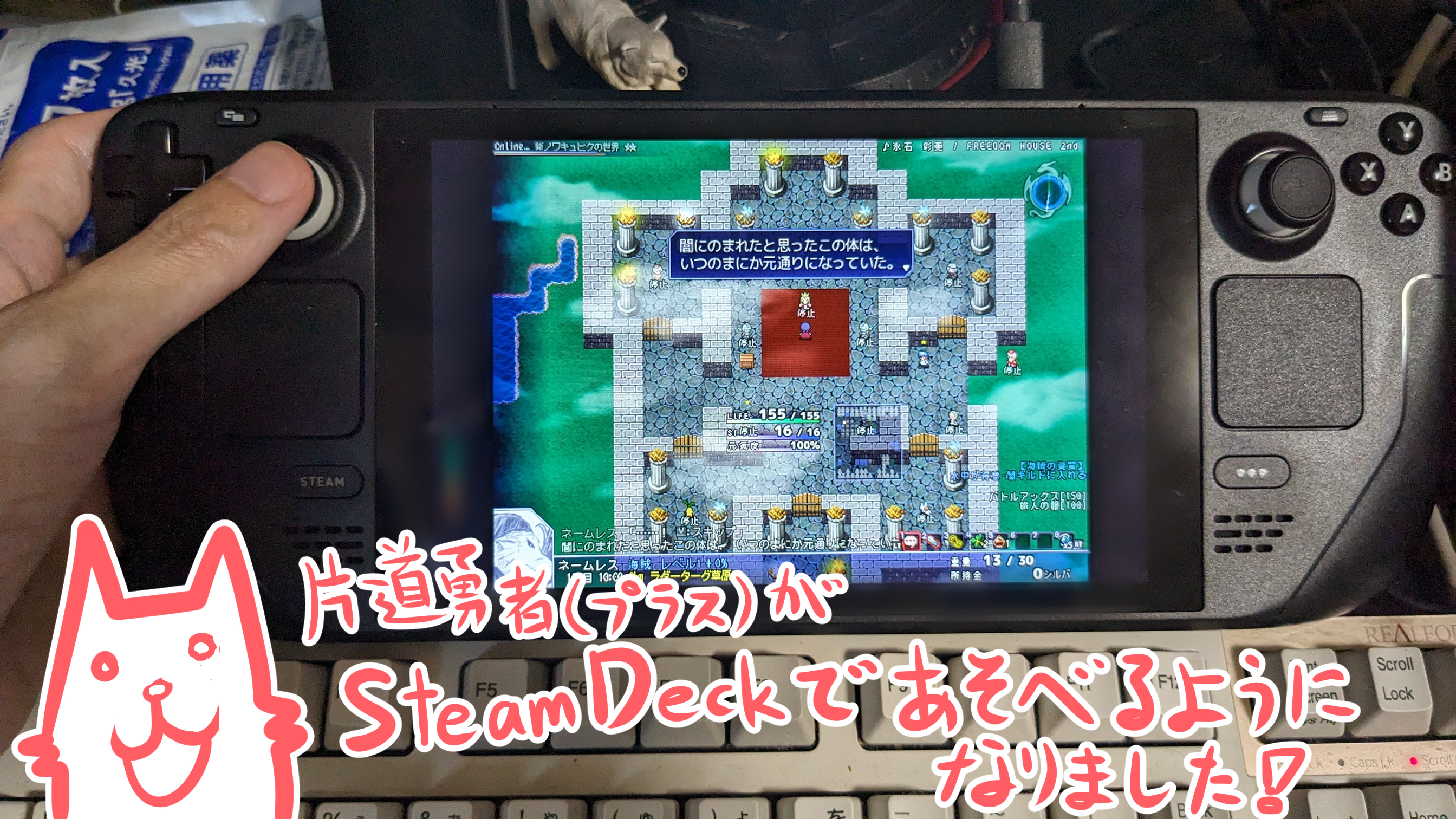

【10~12月:『シルフェイド学院物語』リファイン作業中!】

そしていよいよ最近の話題へ!

主に開発資金の足しにする目的で、「『シルフェイド学院物語』のリファインをしてDLsiteさんにアップする」という作業を行っています!

ちょうどアーカイブサイト作ってて「今の状態だとサイトがなくなったらシル学だけ遊べなくなる!」とも思ったので、この機会にDLsiteさんに預かってもらうのはよいことだと思います!

今は顔グラフィックの整形リファイン作業が終わって、ウディタ3対応のバグ修正や、遊びやすさの改善をおこなっている最中です。

12月は2回も長く風邪を引きずってしまって10日分くらいゆっくりしてしまったため、予定より遅れが出ていますが、できる限り来年の早期にリリースできればと思っております!

次の本命は『片道勇者2』ですからね!

【最後に】

振り返ってみると、今年もなんだかんだでたくさんのことをやれた1年となりました!

そして2025年も、本当にたくさんの人にお世話になりました!

今年も去年に引き続き、ゲームを楽しみにしてくださる皆さまや、ウディタへの各種ご報告をくださった皆さま、ウディコンに関わってくださった皆さま、そして様々な形でご支援くださったみなさまには、本当に大きなお力をいただきました!

今年もいろいろ大変なことがあったり、身内の別れが多くて大変だったり、ウディタのお世話だけで大半が飛んでしまったりと少しやらかしてしまった1年だったので、来年からはしっかり持続性を考えて進めていきたいと思います!

まずは『シルフェイド学院物語』リファイン版の作成とDLsiteでの公開、その次は新作の『片道勇者2』ですね!

今年はウディタのバグ修正やアーカイブ作業、昔の作品の再公開など「過去のものへのサポート業務」がほぼすべてだったので、来年はもっとワクワクすることをやりたいという気持ちが強いです!

とはいえ、これまで10年以上も頭のすみで気になっていた心配ごとをどんどん片付けられたおかげで、脳のメモリーが前より空いて、創造性が元気になっているのを感じます。

がっちり足場固めはできたので、来年は「新しいこと」をたくさんやっていけるようにしたいですね!

それではみなさま、お体にはお気を付けて、どうかよいお年をお迎えください!

次回の更新は1/1予定です!

◆追記:友との別れの話

27周年の振り返りをした後に書くにはちょっと重い話なのですが、今の記憶や気持ちを忘れないようにするために、あえてここに残させていただきたいと思います。

今年の春頃、私は長年の友を失ってしまいました。

記録にある限り、少なくとも16年以上前からオンラインでお世話になっていた人です。

私はSNSでその人が亡くなったという情報を後に知っただけでしたが、確かに、たずねても応答のない状態になってしまっていました。

その人はウディコン運営としても協力してくださっていたり、

「ウディタに生きがいをもらった」というようなことまで言ってくださったり、

ウディコンにも参加して、大きな成果を上げておられた人でした。

私のゲーム開発にも協力してくださっていましたし、

亡くなる前年には、

「新しいゲームのプロトタイプを作ったから見て欲しい」

と言われて、触らせていただいたりもしていました。

そのときは、病気や悩みの話などは何もありませんでした。

完成したらどんなゲームになるのかと、ただ楽しみにしていました。

突然の別れでした。

いなくなった後、何かの間違いではないか、どこかに生存の痕跡がないかと、必死に探し回りました。

一時期やっていたゲームのフレンド欄にも、SNSにも、その人が新たにアクセスしている証拠は見つかりませんでした。

代わりに、その人の足跡がさまざまなところに残されていることに気付かされました。

開発された数々のゲーム、ソーシャルゲーム内での名前、いつも見るウディタの素材のファイル名……。

しかし同時に、長く残すことを前提とされていなかったものも多く、ほとんどの痕跡はもう見つけられなくなってしまっていました。

少しでもその人の残したものを探そうとネットを駆け巡り、インターネットアーカイブも探しましたが、見つけることができたのはほんのわずかでした。

心に穴が空いたような感じでした。

私の権限の範囲で、残せる足跡を集めて残したい、と思う気持ちが生まれました。

私が自由にしていい範囲だと、それは、ウディコンに残されていた、その人の作品でした。

今年、『ウディコン歴史資料館』を作ろうと思ったのは、そういう動機からでした。

もともと「ウディコンの歴史を長期的に残せるものを作りたい」ということは人生の計画の一つにあったのですが、今やるべきだと思い、優先度を上げました。

さらに言うなら、ウディコンはみんなで作り上げた公共財産です。

私がいなくなっただけで、その膨大なコメントや応募作品の歴史が失われるのは、とても悲しいことでしょう。

私がいなくなったら、1年もたたずにサーバーのレンタル期限が切れ、最初から何もなかったかのようになってしまうはずです。

今年、ウディコンのアーカイブページを設立する気持ちを持てたのは、その人のおかげです。

たとえ誰かがいなくなってしまっても、残してきたものは他の人に影響を与え続けていますし、誰かをささえています。

その人の作ったものはゲームだけでなく、ゲーム用の「素材」もあって、それは今もウディタの中で、初めての人をささえる素材として生き続けています。

もっとその人にいっぱいお礼を言っておけばよかったと後悔する気持ちもあったので、もし今からでも言葉を伝えられるのであれば、「ありがとう」をもっといっぱい伝えたいとずっと思っています。

今も悲しみは消えませんし、どうかその人には、つらさや痛みを忘れた世界にいて欲しいと願うばかりです。

そしてまた、だいぶ先の話だと思いますが、私もいつか、いなくなってしまう日が来ると思います。

オンラインの世界では何もしなければ、死後、想像以上に痕跡が残せないことを知ってしまいました。

だからこそ、そのときに備えて、できる限りの整理はしておくつもりです。

私の成果物を長く残すためのアーカイブサイト

『シルバーセカンド思い出の部屋』も、この機会にもう、作っておきました。

私がいなくなった折には、どうかそちらへ遊びに来てください。

いなくなった人の分まで、これからも可能な限り私は作り続けます。

たくさん色んなものを作って、生きた足跡をいっぱい残して、アーカイブを立派にしていきます。

それが私の、友への手向(たむ)けです。

そしてまたこれからも、みなさんが作り上げたウディコンの歴史を長く残せるよう、この手で努力し続けていくつもりです。

ウディコンが好きな方は、これからもときどきでいいので、見守ってくださると幸いです。

まだ生かされている側の人間として、私はこれからも作れる限り何かを作り続け、そして守れる限り、みなさんのすばらしい歩みを残していきたいと願っています。

長くなってしまいましたが、ここまで読んでくださってありがとうございました。

みなさま、どうか良いお年をお迎えください。